Le photographe hongrois Brassaï, pseudonyme de Gyula Halász, se livrait en avril 1970 à un autre photographe, le britannique Tony Ray Jones. L’entretien sera publié dans les colonnes de la revue Creative Camera. Aujourd’hui, il est disponible en libre consultation sur le Net. Photo Memory vous propose une première partie de cette interview en version française.

Où l’on (ré)apprend que George Brassaï n’est pas tombé dans la photographie quand il était petit, mais que sa vision photographique des choses lui est venue sur le tard, au hasard de ses balades nocturnes dans Paris. Le photographe hongrois détaille sa conception de la photographie, tant au moment de la prise de vue qu’au moment du tirage. Plus anecdotique : il relate également son unique rencontre avec un certain Eugène Atget. Entretien…

Tony Ray-Jones – Comment se sont déroulées les premières années de votre vie ?

Brassaï – Je suis né en Transylvanie, en 1899. Mon père était alors professeur de littérature française. Il a vécu à Paris, il adorait cette ville et étudiait à La Sorbonne. Quand j’ai eu 5 ans, mon père nous a fait venir, moi et ma famille, à Paris pendant un an. Mon père a toujours pensé que je devais vivre en France, même quand j’étais petit. Comme j’étais Hongrois, je ne pouvais venir tout de suite en France. La Hongrie était en guerre aux côtés de l’Autriche, contre la France et la Grande-Bretagne. J’ai dû donc attendre, et suis allé à Berlin, où j’ai rencontré Kandinsky, sa femme et le collectif Der Sturm.

T.R-J – Que faisiez-vous avant de vous consacrer à la photographie ?

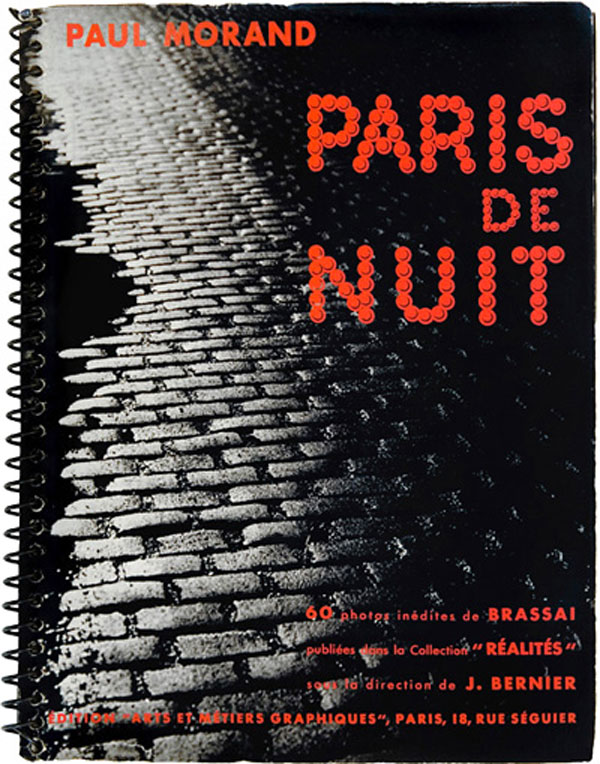

B – J’ai étudié la peinture à l’école des Beaux Arts, à Budapest, puis à Berlin. Mais je ne travaillais pas beaucoup. J’ai été inscrit pendant deux ans. J’ai été admis à Berlin en 1921 et ensuite je suis allé à Paris. Je n’ai pas peint pendant 5 à 6 ans ; la vie était très intéressante et j’en ai profité un peu. J’ai fait un peu de journalisme pour survivre, en écrivant pour des journaux en Allemagne et en Hongrie. En 1930, je me suis mis à la photographie, et en 1933, j’ai publié mon livre « Paris de Nuit ».

T.R-J – Diriez-vous qu’il est plus important pour un étudiant d’avoir un enseignement général en Art et en Peinture que de suivre un enseignement dédié uniquement à la Photographie ?

B – Je pense que l’éducation et l’intelligence sont importantes, mais pas l’Art. Pas l’éducation artistique. Parce que lorsque vous prenez une photographie, vous pouvez être largement influencé par ce que vous avez appris en Peinture, et c’est ce qui m’arrive souvent. Inconsciemment, je réalise des choses selon Toulouse-Lautrec, Degas ou peut-être même Van Gogh. Ce n’est pas volontaire, mais seulement parce que nous avons une culture de la peinture. Ça ne pourrait sans doute pas arriver à un jeune américain, qui n’a jamais vu de toiles et qui réaliserait alors quelque chose avec un regard totalement nouveau. C’est possible. Et une chose est certaine pour moi, on ne photographie pas seulement avec ses yeux mais avec toute son intelligence.

T.R-J – Comment êtes-vous arrivé à la photographie ?

B – Je n’étais pas un amoureux de la photographie. À 20 ans, je n’avais jamais photographié quoi que ce soit. J’ai débuté quand j’avais 30 ans environ, à Paris. Je marchais souvent dans Paris la nuit et voyais beaucoup de choses. Je cherchais alors un moyen de raconter les scènes que je voyais et une femme m’a prêté un petit appareil photo. C’est comme ça que j’ai commencé à prendre des photos la nuit, en 1930. Je connaissais à l’époque André Kertesz avec qui je travaillais pour des articles de magazine, mais ce que je voulais avant tout, c’était faire des photographies la nuit. Ça m’enthousiasmait énormément. J’ai donc continué et réalisé une étude sur les murs dans Paris. Je ne l’ai pas encore publiée, mais j’espère le faire bientôt.

T.R-J – Etiez-vous déjà influencé par des photographes ?

B – Pas vraiment. Je connaissais André Kertesz. Et j’ai été peut-être influencé un peu pour le livre « Paris de Nuit » par le peintre Georges de la Tour avec ses peintures aux chandelles. Ça m’a donné une idée de ce que certaines choses peuvent produire la nuit, les choses cachées et les lumières dissimulées.

T.R-J – Avez-vous été influencé par des philosophes, des peintres ou des écrivains quand vous avez débuté la photographie ?

B – Oui, j’étais très influencé. J’aimais beaucoup Goethe et trouvais à travers lui une sorte d’objectivité. Au début, c’était un Romantique ; il a écrit « Les souffrances du jeune Werther » et, par la suite, il a tout rejeté en bloc et a détesté les Romantiques. Mais en devenant plus âgé, il est devenu de plus en plus objectif. Il a regardé le monde avec des yeux très objectifs. Il disait : « le monde est plus riche que moi. » Ce qui est à l’opposé du Romantisme, n’est-ce pas ? C’est ce qui m’a influencé énormément dans le sens où j’essayais d’appliquer un peu de cette objectivité dans ma photographie.

T.R-J – Qu’avez-vous fait durant la guerre ?

B – Je n’ai pas travaillé parce que je ne voulais pas travailler avec les Allemands. Je suis allé dans le sud de la France, puis je suis revenu à Paris et j’ai photographié des sculptures de Picasso en 1942. J’ai aussi fait quelques dessins, même si je préfère les formes solides.

T.R-J – Vous vous êtes associé à de nombreux peintres et écrivains : pensez-vous que ce genre d’influence est important ?

B – Oui, avant de devenir photographe, j’avais déjà quelques amis qui sont devenus poètes ou grands artistes, comme Henri Michaud, Raymond Queneau et Pierre Reverdy. Mais c’est en 1932, à l’époque où j’ai publié mon livre, que j’ai rencontré Picasso, lorsque je travaillais pour le magazine Minotaure.

T.R-J – Avez-vous rencontré Eugène Atget ?

B – Oui, je l’ai rencontré une seule fois chez Borovsky, un marchand qui vendait des oeuvres de Modigliani et de Soutine. J’étais ami avec lui. Un jour, un homme est arrivé chez lui avec un gros livre sous le bras, des photographies à l’intérieur, qu’il voulait vendre. Il connaissait Borovsky et les lui a montré. Il y avait ses photos les plus récentes. Borovsky lui a acheté deux photographies. Atget les vendait très peu chères aux peintres qui voulaient s’en servir comme modèles pour des scènes de rue à Paris. Il était vieux à l’époque et est mort deux ou trois ans plus tard.

T.R-J – Avez-vous des principes en photographie, comme ne pas recadrer une photo par exemple ?

B – La plupart du temps, je tire une photographie dans son intégralité, mais pas toujours. Mais non, je n’ai pas ce genre de principes. Certains disent que l’on doit seulement travailler avec la lumière disponible et ne jamais éclairer le sujet. Je ne suis pas d’accord avec ça. Si c’est nécessaire, j’éclaire le sujet.

T.R-J – Quelle relation y a-t-il selon vous entre la composition et le sujet ?

B – Deux choses : je pense qu’il y a les photographes qui maîtrisent la composition mais qui ne comprennent rien à la vie et aux facteurs humains. Et il y a les autres qui ont plus de sensibilité humaine mais qui n’ont aucun sens de la forme. Je pense que c’est important d’avoir les deux. Il faut transmettre les choses vivantes avec de fortes compositions. La forme relève de beaucoup de choses en photographie. La photographie n’a rien à voir avec la peinture, même s’il y a un cadre dans laquelle une photographie doit être composée. La photo à un pied dans la peinture, un autre dans la vie réelle, et les deux choses doivent être combinées. J’aime les photos bien composées : je n’aime pas le chaos dans une photographie. La photographie a commencé par imiter la peinture, puis il y a eu une révolution dans différents pays. Aux États-Unis, avec Stieglitz, en Angleterre, avec Emerson, et en France, avec Eugène Atget. Tous ont essayé de faire des choses différentes. Ils ne voulaient pas que leurs photographies soient assimilées à des peintures, mais perçues comme quelque chose de bien spécifique.

Curieusement, lorsque j’ai publié « Paris de Nuit », j’ai reçu une lettre d’Emerson. « Je vous décerne une médaille pour votre livre » m’a-t-il écrit. J’ai cru que c’était une blague. Il m’a aussi demandé de lui envoyer une photo pour un livre sur l’histoire de la photographie qu’il était en train d’écrire. Il voulait m’y intégrer parce qu’il estimait que mon livre montrait que la photographie était un art. Je ne lui pas répondu jusqu’à une seconde lettre, je pensais qu’il était fou. Dans sa seconde lettre, il m’a dit ceci : « Je suis Emerson, le médailliste, et vous serez le dernier des médaillers Emerson ». Il a passé quelques temps avec le peintre Whistler, qui lui a dit que la photographie n’était pas un art. Pendant trois mois, sur un bateau, il a réfléchi à la question et a écrit par la suite une lettre à son ami en lui disant : « J’avais tort. Chaque chose que j’ai dite était fausse. La Photographie n’est pas un art et je ne prendrai plus de photographies. » C’est intéressant ça, parce que 15 ans plus tard, il me dira que la Photographie est un art.

T.R-J – Travaillez-vous en chambre noire ?

B – La chambre noire est importante. Je développe mes propres clichés et j’aime aussi réaliser les tirages.

T.R-J – Hormis Minotaure, pour quels magazines avez-vous travaillé ?

B – Avant la guerre, j’ai travaillé pour des magazines allemands, pour Coronet, Lilliput et Picture Post en Grande-Bretagne. Après la guerre, j’ai collaboré au Harper’s Bazaar, mais je n’aime pas particulièrement les magazines.

T.R-J – Combien de temps avez-vous travaillé pour Harper’s ?

B – De 1945 à 1965 avec Carmel Snow et Alexey Brodovitch, mais après 1965, il y a eu des changements. J’ai alors arrêté ma collaboration parce qu’il n’y avait plus la même conception des choses.

T.R-J – Le fait que ces magazines changent si souvent vous dérange dans votre travail ?

B – Oui, mais je trouve que l’on peut faire des choses intéressantes. Et si vous conservez les droits d’auteur des photographies vous pouvez faire par la suite un livre de ces photographies. Dans l’un de mes livres, les photos proviennent du Haarper’s Bazaar. Je ne fais que des clichés durables, pas des photos de mode.

Première partie d’une interview de George Brassaï, publiée dans la revue Creative Camera, en avril 1970. Traduction française réalisée en mars 2013, par Photo Memory, à partir de la version anglaise publiée par American Suburb X.